「親の介護で訪問介護(ヘルパー)を頼みたいけど、どこまでお願いして良いんだろう?」「家族の分の食事や、ペットの世話も頼めるのかな?」

介護保険の訪問介護では、ペットの世話や嗜好品の買い物、趣味の外出への付き添いなど、日常生活に必要でないことは対応できません。

遠距離介護の場合、どうやって家族はサポートすればいいのでしょう?

離れて暮らすご家族は、とても心配ですよね。介護保険のヘルパーさんで対応できない場合、自費ヘルパーを活用する方法もあります。

制度上では認められないことも、ご本人にとっては「生きがい」や「楽しみ」に直結する大切なことです。こういったことを「制度で対応できないから」と簡単に諦めてしまっては、ご本人の意欲やQOL(生活の質)が低下してしまう恐れがあります。

この記事では、現役ケアマネジャーの視点から、訪問介護の「OKライン」と「NGライン」を解説します。ご本人の「生きがい」を守るための対応策もあわせて紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。

介護保険の訪問介護では対応できないことでも「自費ヘルパー」なら、ご本人の要望に合わせて柔軟に対応可能です。

中でも、さまざまな要望に応えてきた実績を持つ「イチロウ」がおすすめです。

※現在は、関東・関西・東海などの都市部を中心に展開しています。

専用アプリからネット予約ができ、最短で当日の依頼も可能。急な退院や、年末年始の帰省に合わせてスポット利用する方も多いです。

サポート終了後には写真付きのオンラインレポートが届くので、離れて暮らすご家族でも安心してお任せできます。

【結論】訪問介護の「できること」「できないこと」

ここでは、介護保険の訪問介護(ホームヘルパー)ができること、できないことについて解説します。それでは、順番にみていきましょう。

一目でわかる!サービス早見表(身体介護・生活援助)

まずは、訪問介護のサービスが一目でわかる早見表を確認しましょう。サービスは大きく分けて、ご本人の体に直接触れる「身体介護」と、日常生活の家事をお手伝いする「生活援助」の2種類があります。

大掃除や草むしりは、ヘルパーさんにしてもらえないんですね。

はい。特に「窓拭き」「お酒の買い物」などのニーズが高い傾向にありますが、ヘルパーは対応できないので注意しましょう。

迷ったときは、ケアマネジャーに相談すると教えてもらえます。まずは、以下の表で確認してみましょう。

| サービスの種類 | できること(例) | できないこと(例) |

| 身体介護 | ・食事介助、入浴介助、排泄介助、着替えの手伝い | ・医療行為、マッサージ、リハビリ・ご家族の介助 |

| 生活援助 | ・ご本人の食事の準備・本人が使う部屋の掃除・本人の衣類の洗濯・日用品の買い物 | ・ご家族の食事準備、ペットの世話、草むしり、大掃除(換気扇、窓拭き)、酒やタバコの買い物 |

線引きのルール|「ご本人」の「日常生活」に必要な援助のみ

訪問介護のルールは複雑に見えますが、線引きの基準はシンプルです。 ヘルパーさんが行うサービスが、以下の2つの条件を両方とも満たしているかどうかで判断されます。

介護保険の目的は、あくまで「ご本人の自立支援」と「日常生活の維持」です。上記2つのルールを覚えておくだけで、ほとんどの疑問は解決できます。

例えば「本人のための食事準備」はOKですが「来客用のお茶出し」や「家族のための食事準備」は「ご本人のため」ではないのでNGです。

また「ご本人が使う居室の掃除」はOKですが「庭の草むしり」や「窓や換気扇の掃除」は「日常生活に最低限必要」な範囲を超えるためNGとなります。

【参考】厚生労働省「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」

訪問介護で「できること」の具体例

ここでは、介護保険の訪問介護で「できること」の例を紹介します。具体的には、以下の3つです。

- 身体介護

- 生活援助

- 通院等の乗降介助

それでは、順番にみていきましょう。

身体介護|ご本人の身体に直接触れるサポート

「身体介護」とは、その名の通り、ヘルパーがご本人の身体に直接触れて行うサポートのことです。ご本人が自分で行うのが難しい「日常生活で必要な動作」をお手伝いします。

具体的には、以下のような動作をサポートします。

これらは、ご本人の尊厳に関わる重要なサービスであり、専門的な知識と技術が求められます。

生活援助(ご本人の日常生活に必要な家事)

「生活援助」とは、ご本人がおひとりで暮らしている場合や、ご家族がいても家事を行うことが困難な場合に、日常生活に必要な家事を代行するサービスです。あくまで「ご本人の日常生活」が対象です。

具体的には、以下のようなサポートです。

繰り返しになりますが、これらはすべて「ご本人分」が対象であり、「ご本人が使用する範囲」に限られます。

通院等の乗降介助

「通院等の乗降介助」は、ご本人がひとりで通院するのが難しい場合に利用できるサービスです。基本的に、病院の中での介助は、病院スタッフが行うことになっています。よって、介護保険の対象となるのは、基本的に「車への乗り降り」や「病院の受付」「受診科までの移動」までです。

ただし、ご本人に認知症の症状が見られる場合など、例外として病院内での介助も認められることもあります。

訪問介護で「できないこと」具体例6つ

ここでは、介護保険の訪問介護で「できないこと」を具体的に解説します。具体的には、以下の6つです。

- ご本人以外へのサービス

- 日常生活の範囲を超える行為

- 医療行為(インスリン注射・爪切りなど)

- 本人ができること

- 嗜好品の買い物(お酒・タバコなど)

- 医療機関内での介助

それでは、詳しく解説していきます。

原則1:ご本人以外へのサービス(家族の食事・洗濯・掃除など)

ここが、最も誤解されやすいルールです。訪問介護は、介護保険に加入している「ご本人」にのみ適用される保険サービスです。そのため、ご本人以外の家族や来客、ペットへのサービスは一切できません。

ついでだから、ヘルパーさんにお願いしようと思っていました。だめなんですね…。

お気持ちは分かります。医療保険で、お父さんの保険証を使って息子さんが病院にかかれないのと同じ理屈です。

公的な保険である以上、サービスを受けられるのは被保険者(利用者ご本人)だけ、という明確なルールがあります。

原則2:日常生活の範囲を超える行為(大掃除・草むしり・ペットの世話など)

訪問介護は、あくまで「日常生活」のサポートです。そのため、生活に「最低限必要」とは言えない行為は、サービスの対象外となります。

うちの母、とてもキレイ好きなんですが、大掃除は手伝ってもらえないんですね。

はい。これらは、生活の質(QOL)を保つためには必要なことかもしれませんが「日常生活に最低限必要」な範囲は超えていると判断されます。

原則3:医療行為(インスリン注射・摘便など)

ヘルパーが、インスリン注射などの医療行為を行うことは、法律で禁止されています。以下は、ヘルパーさんができることです。この項目以外の行為は、できないと理解しておきましょう。

平成24年の法改正により「喀痰吸引(たんの吸引)」と「経管栄養(胃ろうなど)」は、専門の研修を修了したヘルパーであれば実施可能になりました。

ただし、実際には、これらの行為は、訪問看護に依頼することが一般的です。

原則4:ご本人ができること(自立支援の妨げになる行為)

介護保険の目的は「自立支援」です。これは、ご本人が持っている力を最大限に活かし、できるだけ長く自立した生活を送れるようお手伝いすることを意味します。

そのため、ご本人ができることをヘルパーがやってしまうと、かえってご本人の「できる力」を奪い、寝たきりを早める可能性があるのです。

何でもしてもらえるわけではないんですね

「何でも介助する」ことが、良いサービスとは限りません。ご本人の状態を見ながら「できることはご本人と一緒に行う」のが、介護のあるべき姿です。

原則5:嗜好品の買い物(お酒・タバコなど)

趣味や嗜好(好み)のための買い物は、対象外となります。これは、生活に「最低限必要」とはいえない支援のため、サービスの対象外となります。

これらのものを買うには、ご家族もしくは知人、自費ヘルパーさんに対応してもらうしかありません。

以上の行為は、税金や保険料で賄うべきではないと判断されます。

原則6:医療機関内での介助(院内介助・待ち時間)

訪問介護は「自宅」での生活を支えるサービスであり、医療機関(病院)の中はサービスの対象外となります。「通院等乗降介助」で病院へ到着した車両までは介助してもらうことは可能ですが、病院に到着した後の「院内」でのサービスは制限されています。

なぜ、通院は対象にならないのですか?絶対に必要なことなのに・・・

病院内は、医師や看護師などの「病院スタッフ」が対応すべき場所とされているからです。ただし、認知症で目が離せない場合など、ヘルパーの同行が認められるケースもあります。

市区町村によって、申請方法等が異なるため、担当ケアマネジャーに相談してみましょう。

【現役ケアマネ解説】なぜ介護保険で「できないこと」が多いの?

ここでは、介護保険では「できないこと」が多い理由について説明します。

「してほしいこと」と「できないこと」のギャップを説明し、納得していただくことは、最も難しく、時間をかけている仕事の一つです。

「できない理由」を理解できれば「なるほど、そういう仕組みなのか」という納得に変わるはずです。

理由1:公平性の原則(保険料と税金で成り立っているから)

介護保険における訪問介護の財源は、半分が40歳以上の国民が納める「介護保険料」、そしてもう半分は「税金」で賄われています。つまり、訪問介護は「公的な助け合い」です。

もし、ルールを無くして「ペットの世話」や「庭の掃除」「家族全員分の食事作り」まで認めてしまったら、どうなるでしょうか?

犬を飼っている人と、飼っていない人。広い庭がある家と、アパート暮らしの人。これらを、保険料と税金で支えることは「公平」とは言えません。

「公的な保険」である以上、全員が納得できる「公平性」を保つために、サービス内容を「日常生活に最低限必要な範囲」に限定する必要があるのです。

理由2:自立支援の目的(できることまで奪わないため)

介護保険法の第一条(目的)には、「自立した日常生活を営むことができるように支援する」と、はっきり書かれています。

もし訪問介護が「何でもやってあげる便利なサービス」だったらどうなるでしょう? 一見、ご本人もご家族も楽で、親切なサービスに見えるかもしれません。

しかし、ご本人が「できること」まで他人がやってしまうと、その機能は衰えていきます。ご本人の「できる力」を奪い、寝たきりの状態になるのを早めてしまうリスクも少なくありません。

ヘルパーは、ご本人の「自立を支える専門職」です。だからこそ、「その方ができることは、サポートしない」という選択をする場合があると理解しておきましょう。

【重要】同居家族がいると「生活援助」は原則使えない?

同居家族(一緒に住んでいる家族)がいる場合、生活援助(掃除・洗濯・調理などの家事)は、原則として利用できません。介護保険では「家事は同居家族が担う」というのが基本スタンスです。

ただし「例外」があります。同居家族がいても「やむを得ない事情」があれば、生活援助の利用が認められます。

ちゃんと例外をつくってくれているんですね

はい。ただし、市区町村によって、判斷や手続きが異なる場合も多いので、注意が必要です。例外に該当するかどうかは、ケアマネジャーに確認しましょう。

例外が認められるかどうかの最終的な判断は、お住まいの市区町村が決定します。

各ご家庭によって様々な事情があると思いますので、ひとりで悩まず、まずはケアマネジャーに相談してみましょう。ケアマネジャーが行政に確認し、例外が認められるかどうかを確認してくれます。

【現場のリアル】家族が頼みがち!ケアマネが解説するNG事例トップ5

ここでは、ご家族が「困ってるから助けてほしい」と依頼するケースが多い介護保険上「NGな事例」5つを紹介します。

1位:病院の「院内付き添い・待ち時間」

病院で「診察が終わるまで横にいてほしい」「本人ひとりで待たせるのが不安」という要望です。

これは原則としてNGです。理由は「病院の中は病院の管理下であり、患者の安全管理は病院スタッフが行うべき」とされているためです。また「単に横で待っている時間」は、具体的な「サポート」が発生していないとみなされ、介護保険の報酬が算定できません。

ただし、これにも例外があります。認知症のご本人で、ひとりで待っていると歩き回ってしまう場合や、診察室で医師の説明を一緒に聞いてもらう必要がある場合など、具体的な「サポート」が必要な場合は「身体介護」として算定できるケースもあります。

上記のように具体的な必要性があれば、ケアマネジャーに相談してみましょう。

2位:家族のための「ついで家事」(食事・洗濯)

「食事をつくる手間は同じだから、ついでにお願い」という要望です。これは現場でも、本当によくあります。お気持ちは痛いほどわかりますが、原則1(本人以外NG)に違反します。

もしヘルパーさんが「ついで家事」をしてしまうと、その事業所は「ルール違反」として、行政から厳しい指導を受けることになります。「ついで家事」の依頼は、原則としてできないことを理解しておきましょう。

3位:「ペットの世話」(犬の散歩・エサやり)

「この子(ペット)も家族の一員だから」という要望です。ご本人にとって、ペットが「生きがい」や「心の支え」であることは、私たちケアマネも承知しています。

しかし、現行の介護保険制度では、ペットは「人」の日常生活の範囲外とみなされ、保険適用はできません(原則1、原則2)。これは、制度の「公平性」を保つためのルールです。対応策については、最後の章で解説します。

4位:「銀行」や「役所」の手続き代行

「日用品の買い物」はOKですが「お金」そのものに関わる行為は、介護保険で制限されています。「スーパーでの立て替え」と「預貯金の引き出し」は別物です。

お金のトラブルは、信用問題に関わりますもんね

買い物の「立て替え」はOKなので、安心してくださいね。

ただし「預貯金の引き出し(ATM操作)」「窓口での振り込み」は、金銭トラブル防止のため、ヘルパーは一切不可とされています。

金銭管理については、ご家族や成年後見人、社会福祉協議会の「日常生活自立支援事業(金銭管理サービス)」などが担う領域です。

5位:入院時、病院でのサポート

介護保険は、あくまで「在宅での生活」を支えるためのサービスです。ご本人が「入院」した時点で、介護保険の訪問介護サービスは、原則として一時停止の状態になります。

入院中の身の回りの世話(食事介助、おむつ交換、清拭など)は、すべて「病院の看護師や看護助手」の業務範囲です。そのため「不安にならないように見守ってほしい」「病院へ着替えを持っていってほしい」といった依頼は、介護保険では対応できません。

【ケアマネ視点】遠慮せずに「頼んでいい」こと

ここまで「できないこと」を中心に解説してきました。しかし、ご家族が「こんな細かいことを言うのは申し訳ない…」と遠慮しがちな「頼んでいいこと」もあります。

「味付けの好み」「掃除のやり方」などは遠慮なく伝えてOK

「できること」の範囲内であれば、サービスの「質」に関する要望は、遠慮なく伝えてください。ヘルパーさんも、ご本人の好みを知りたいと思っています。

サービスの進め方に関する要望は、より良い関係づくりのために必要なことです。それでも依頼する基準に迷われたときは、まずケアマネジャーに相談してください。

まずはケアマネに何でも相談する

不明なことや迷ったときは、まずケアマネジャーに相談しましょう。ヘルパーさんは、ケアプランに書かれていないサービスは提供できないからです。

例えば、「これまでは掃除のみのサービスだったけど、買い物もお願いしたい」などという場合です。いくら時間内であっても、ヘルパーさんや訪問介護事業所は、勝手にプランにないサービスを提供できません。

サービス内容の変更は、まずケアマネジャーへ相談すればいいんですね

そうですね!「できる・できない」で迷うより、ケアマネジャーへ相談してください。

新しい要望ができたときは、まずケアマネジャーに相談しましょう。日常生活に必要と判断されれば、ケアプランに組み入れてくれます。まずは、どんな小さなことでも、ケアマネジャーに相談してみましょう。

「できない」と断られた困りごとを解決するための対応策

ここでは、依頼を断られたときの具体的な対応策を3つ紹介します。

- ケアマネジャーに相談・交渉してもらう

- 医療的ケアなど対応できる事業所を選ぶ

- 介護保険外(自費)サービスで「できない」を埋める

それでは、順番に見ていきましょう。

ケアマネジャーに相談・交渉してもらう

まずは、ケアマネジャーに相談して、市区町村に交渉してもらいましょう。特に「通院介助」や「同居家族がいる場合の家事」などは、難しそうでも、ご家庭の事情によっては訪問介護(介護保険)の利用が認められる場合があります。

もちろん、理由によっては認められないこともありますが、ご自身で「無理だ」と決めつけず、まずはケアマネジャーに相談して交渉してもらうことが大切です。

ケアマネジャーには、介護に関することであれば何を相談しても大丈夫です。「こんなこと聞いていいのかな?」と遠慮せずに、まずは相談してみましょう。

医療的ケアなど対応できる事業所を選ぶ

「痰(たん)の吸引」などの医療行為については、一般的なヘルパーさんでは対応が難しい場合があります。そんな時は、「訪問看護(看護師)」に依頼するのも一つの方法です。

また、ヘルパーさんにお願いしたい場合でも、諦める必要はありません。所定の研修を修了したヘルパーさんであれば、痰の吸引などは可能です。

「対応できるヘルパーさんがいる事業所はないか?」をケアマネジャーに相談し、探してもらいましょう。このように、「事業所を選び直す」ことで解決できる困りごともあります。

介護保険外(自費)サービスで「できない」を埋める

以上のことを試しても、制度上「絶対にヘルパーさんが対応できないこと」もあります。それは、以下のようなことです。

以上のことは、介護保険制度では「日常生活に必須ではない」とされます。しかし、ご本人にとっては「生きがい」や「楽しみ」に直結する大切なことです。

うちの母は、お庭の手入れを一番の楽しみにしています。私は遠方なので、手伝えないし。

ヘルパーさんに一緒にしてもらえたら助かるんですけど⋯。

ご本人の「生きがい」や「楽しみ」を維持することは、何より重要です。そんなときは、制度の縛りが無い「自費ヘルパー」をおすすめします。

私たちケアマネも「介護保険で対応できないから諦めて」と簡単には言えません。楽しみを奪うことは、ご本人の生きる気力を失うことにもつながりかねないからです。

これらの困りごとを解決するために「介護保険外サービス(自費ヘルパー)」を活用するという方法があります。

これは、介護保険を使わない「全額自己負担」のサービスです。介護保険を使わないため「公平性」や「日常生活の範囲」といった厳しいルールは一切ありません。基本的にはどのようなことでも対応可能です。

ただし、全額自己負担になるので、1割〜3割負担で済む介護保険のヘルパーよりは、料金が割高になるのがポイントです。つまり「介護保険制度でカバーできない部分は、少し割高になるけれど、自費ヘルパーを利用して埋める」というイメージで活用するのがおすすめです。

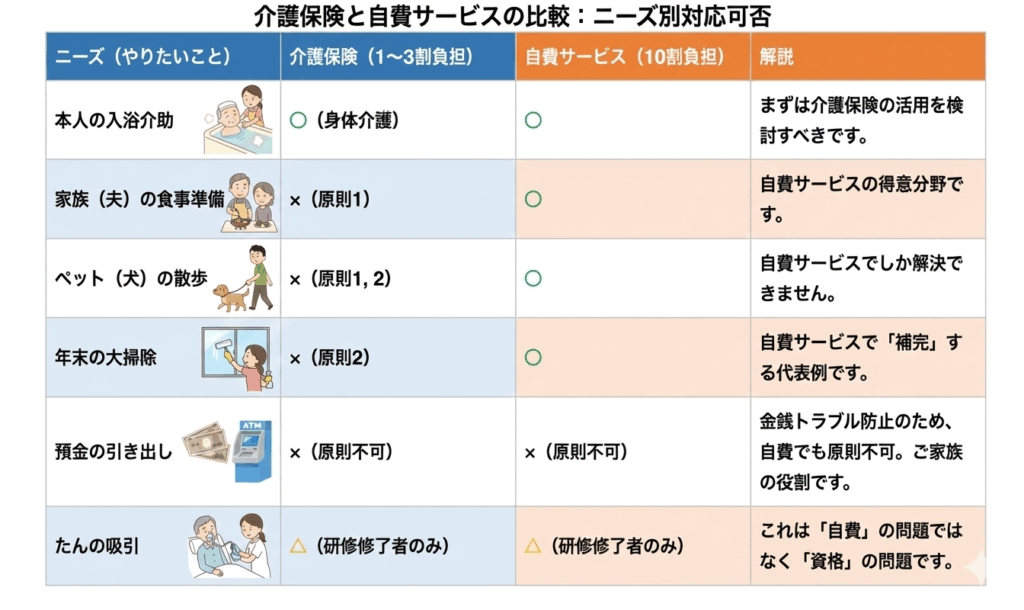

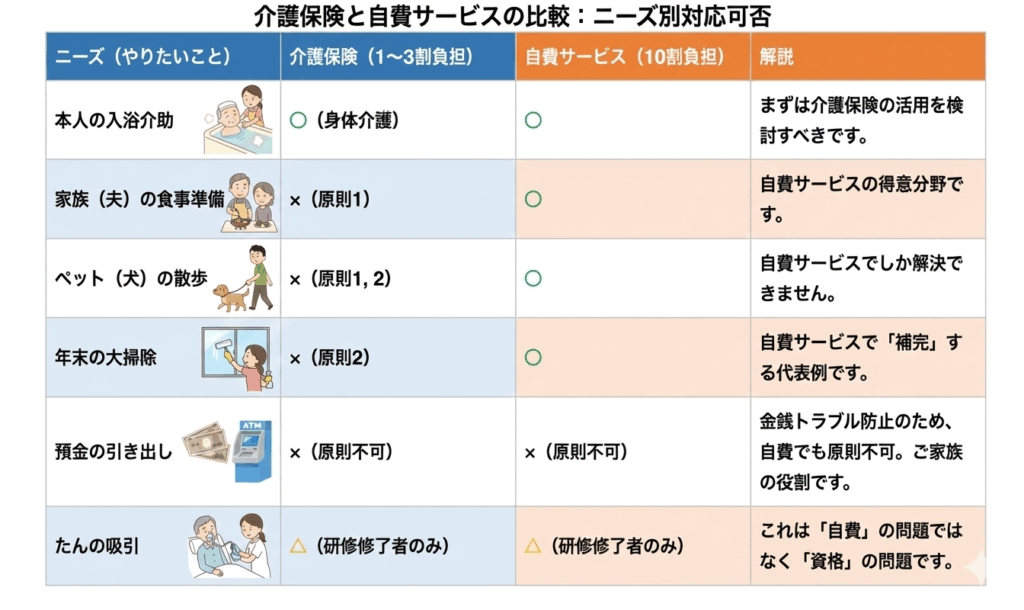

| ニーズ(やりたいこと) | 介護保険(1〜3割負担) | 自費サービス(10割負担) | 解説 |

| 本人の入浴介助 | 〇(身体介護) | 〇 | まずは介護保険の活用を検討すべきです。 |

| 家族(夫)の食事準備 | ×(原則1) | 〇 | 自費サービスの得意分野です。 |

| ペット(犬)の散歩 | ×(原則1, 2) | 〇 | 自費サービスでしか解決できません。 |

| 年末の大掃除 | ×(原則2) | 〇 | 自費サービスで「補完」する代表例です。 |

| 預金の引き出し | ×(原則不可) | ×(原則不可) | 金銭トラブル防止のため、自費でも原則不可。ご家族の役割です。 |

| たんの吸引 | △(研修修了者のみ) | △(研修修了者のみ) | これは「自費」の問題ではなく「資格」の問題です。 |

このように、介護保険と自費サービスを賢く組み合わせることで、ご家族の負担や「困りごと」を減らすことが可能です。

自費ヘルパーを選ぶなら、さまざまな要望に応えてきた実績を持つ「イチロウ」がおすすめです。

※現在は、関東・関西・東海などの都市部を中心に展開しています。

専用アプリからネット予約ができ、最短で当日依頼も可能。急な退院や、年末年始の帰省に合わせてスポット利用する方も多いです。

サポート終了後には写真付きのオンラインレポートが届くので、離れて暮らすご家族でも安心してお任せできます。

まとめ:介護保険で対応できないことは自費サービスで補おう

今回は、介護保険の訪問介護で「できること・できないこと」の線引きについて、現役ケアマネジャーの視点から解説しました。

重要なポイントを振り返ってみましょう。

介護保険制度では「必須」とされないことも、ご本人にとっては「生きがい」や「楽しみ」に直結する大切なことです。

こういったことを「制度で対応できないから」と簡単に諦めてしまっては、ご本人の意欲やQOL(生活の質)が低下してしまう恐れがあります。そんな場合は「介護保険外サービス(自費サービス)」を上手に活用して、ご本人の意欲やQOLを守りましょう。

介護保険の訪問介護では対応できないことでも「自費ヘルパー」なら、ご本人の要望に合わせて柔軟に対応可能です。

中でも、さまざまな要望に応えてきた実績を持つ「イチロウ」がおすすめです。

※現在は、関東・関西・東海などの都市部を中心に展開しています。

専用アプリからネット予約ができ、最短で当日の依頼も可能。急な退院や、年末年始の帰省に合わせてスポット利用する方も多いです。

サポート終了後には写真付きのオンラインレポートが届くので、離れて暮らすご家族でも安心してお任せできます。